Por: Baloy Mayo*

Está solo en el cobertizo a medio derruir, dándole vuelta al mundo en la cabeza mientras asciende inclemente el calor de la tarde. De vez en cuando, muy a su pesar, endereza la espalda perezosamente y pasea la mirada en torno suyo. Pero no hay mucho que ver. Sabe lo que hay aquí: polvo, cucarachas, tela de araña, un par de viejos botes, herramientas de pesca en estado ruinoso: recuerdo de los tiempos cuando estaba pertrechada la embarcación familiar. Levanta pacientemente un brazo y se lleva la mano a las sienes en actitud de pensar: no entiendo, ¡carajo!, dice, y se queda con la vista fija ante sí, contemplando el cuadro apoyado sobre la pared de tablaje. Lo ha colocado en diferentes posiciones, a varias distancias, volteado incluso cabeza abajo y puesto a la mejor luz del día. En vano. Baja el brazo, flexiona el cuerpo para erguirse, deja la silla donde ha estado sentado y va a tomar otro ángulo todavía sin exasperar. Ahora un poco adusto: “Arte por el arte”, lee el eslogan al pie del lienzo. Pero eso no le dice mayor cosa. Está parado dándose palmaditas en la cadera y con el índice derecho señala un punto determinado, y piensa: parece el trazo de un muro en ruinas, al estilo del Partenón de la antigüedad griega, pero flanqueado por palmeras que agita el aire, cielo de color violeta y fondo de un verde tardemar… ¡Joder! qué derroche de imaginación. Respira algo sofocado ahora, y piensa: hace más calor que por la mañana, aunque el cielo estaba claro y las olas venían perseguidas por el viento fuerte y tornándose cremosas hasta desaparecer, cubriendo de espuma la arena baja. Avanza hacia la salida del cobertizo, se detiene en el umbral, parpadea tres veces seguidas y haciendo visera con la mano agudiza la vista. Ve venir a alguien cruzando la playa, allá por el final del acantilado y piensa: el vecino, así es, ya me habrá visto, vendrá ahora, querrá platicar un rato, el cuadro casi una vergüenza. Retrocede dos pasos para evitar la caída del sol sobre la cara, y piensa: tenderlo en la mesa, pero qué importa dejarlo donde está, se hallará mejor recargado sobre la pared; sentarse, debo sentarme mejor, peor todavía estar de pie. ¡Bah!, ¿qué le voy a decir cuando lo vea? Vacila ante la idea de posar en la silla o echarse en la hamaca, pero antes de decidirse por esta última se asoma a la puerta en actitud distraída, contempla el espacio azul del cielo, el agua y la costa inundados de sol, y piensa: el vecino camina por la senda, cogerá una insolación con estos calores. El vecino dirige la vista hacia el viejo cobertizo techado de paja en desperfecto, anda a grandes trancos descalzo sobre la ardiente arena, se quita el sombrero para limpiarse el sudor de la frente con la punta de la camisa. Él oye crujir las pisadas en la arena suelta, se lleva de nuevo la mano a las sienes, y piensa: el americano Brown supo hacerla conmigo: “Barato paisano, valer más que veinte litros de tequila del bueno, sólo la pintura… ¿okey?”. Sí, qué derroche estaba pintoreteado él mismo, sus barbas de macho cabrío y el rostro de crudo trasnochado variopinto. El vecino se acerca y él piensa: qué le voy a decir, mejor será esperarlo en la puerta para que no entre, y se apea de un brinco de la hamaca, echa a andar para llegar cuanto antes al umbral. Mira al vecino recoger un terrón del suelo que luego arroja contra una bandada de patos salvajes. Éstos lanzan sus fieros graznidos y palmotean con profuso rumor sus grandes alas al remontar el vuelo pasando justo por encima del cobertizo. El vecino los sigue con la mirada en su huida por las alturas, al tiempo que se sacude la tierra de los dedos frotándolos en la pernera del pantalón. Él lo ve todo, y piensa: a pesar de la poca confianza que me inspiró su descuidada facha, sentí curiosidad por el trashumante pintor que me ofrecía el cuadro: “Podrá usted colocar en la puerta de su cabaña, un paisaje tropical para llamar la atención del turista, ¿okey?” Ve regresar la bandada de patos en raudo vuelo en dirección al mar y divisa en lontananza dos botecitos que pescan, uno con redes, el otro con caña, y piensa: el gringo teporocho me mostró un libro de arte que traía consigo y en la conversación hablamos algo sobre pintura al óleo, de paisajes, me interesaba cualquier tema que pudiera matar mi aburrimiento; al fin hicimos trato, un poco para que no me juzgara un inculto, un poco para quitármelo de encima con su “okey”. Qué más, me dije, un cuadro en quinientos pesos. Permanece inmóvil, la brisa le agita su camisa desabrochada y siente en la boca el gusto salobre de la costa. Sin voltear, trae a colación lo que le dijo Brown: “Los mexicanos son un poco más inteligentes que nosotros los gringos, no saben lo que quieren, pero se resignan con la vida que llevan, sea mala o buena”. Bien supo convencerme con su filosofía el barbas de macho cabrío. Gentilmente me hice cómplice del absurdo, incurriendo en un desembolso indebido. Baja la mirada, ve hormigas que suben por sus pies, una le pica, y piensa: esto es demasiado, no puedo seguir así, mirando hormigas de esta manera, mejor me iré a casa a hacer algo provechoso. Mientras tanto se debate con las hormigas, sacudiéndose y aguantando la picazón. Levanta la cara, y piensa: tampoco puedo decirle gran cosa al vecino, es difícil esto, pero lo sensato es que me quede tranquilo a que llegue, llegará y acaso pregunte qué haces aquí dentro, por qué no sales a encontrar algún turista, o a pescar algo… El vecino pensará que esto es bien penoso, dejar las herramientas arrumbadas en el rincón para colocar en su lugar un cuadro que no sirve de nada. Se convencerá de lo ligero de casco que soy, tonto, tonto, y se pega con la palma de la mano dos veces sobre el parietal derecho. Con la cabeza erguida piensa: mejor me voy a casa, donde mi vieja madre, estará esperándome ella, es mejor marcharse a estar acechando al vecino, qué congoja. Pero antes de dar un paso oye al vecino entrar, empujando la puerta. Baja la mirada, sintiendo el peso de un complejo de culpa, y piensa: qué está pasando, qué pasa, y escucha que el vecino va avanzando dentro del cobertizo, escucha que el vecino patea el suelo y la arena salta en pequeñas rachas. Mejor me voy, no puedo quedarme parado aquí, ni sentado, no puedo dejar que el vecino me vea ahora, pero el cuadro, tendrá que quedar aquí solo. Se ha sentado, pero inmediatamente después se levanta, coge una cachucha descolorida de un gancho que se mete como sea en la cabeza, y sale. Comienza a tomar el camino, sube la primera pendiente; desde el altozano vuelve la vista y piensa: allá está el cobertizo y el cuadro dentro, no debo voltear, me estará mirando ahora el vecino, habrá sido una tontería de repente ¿comprar un cuadro?, y el vecino, ¿no estará ahí el vecino? Me habré equivocado de repente, ¿por qué tendría que entrar? Camina y después de andar unos pasos se detiene, pero no vuelve la vista. Piensa: no creo que el vecino haya visto el cuadro, y él porqué. Bueno será por tanto pensar en el maldito asunto, que he caído en esta obsesión. Retoma la marcha con la cara en dirección a su casa, y piensa: ya no estoy tan joven, por supuesto, pero todavía puedo cargar con un cuadro, tampoco tengo tanta dificultad para respirar, va bien esto, estoy derechito como poste de telégrafo, a pesar de los años… Su marcha es más bien lenta, bracea en forma irregular, ladeando el cuerpo a derecha e izquierda; piensa: no volver, mejor llegar a casa ahora, entrar, platicar un poco con mi madre; el aire es inmóvil, señal de que hará calor por la noche también, casi está oscureciendo, ya avanzó un poco el verano, calor-oscuridad, ¿y la lluvia? Ha llegado al patio de la casa, entra por el zaguán y antes de tomar asiento se saca la cachucha de la cabeza, sentado se quita los guaraches para sacudir la arena de los pies; luego, se pone a restregar un talón desnudo contra la pantorrilla, y piensa: la hormiga quiere que la recuerde, siento escozor donde metió su aguijón. Ve que la puerta principal quedó entornada, y piensa: ¿me olvidaría de cerrar la puerta por donde entré?, ahora sí que las cosas van mal, y ¿este mareo?, ¿será por causa de una insolación?, ahora sí que no estoy bien, y ¿el vecino?, es por el maldito cuadro. Nota que está oscuro, prende la luz y piensa: qué rico me caería un cafecito, bueno, no hizo café mi vieja hoy, bueno pues, nada, es por el dichoso cuadro con su lema Arte por el arte y que no entiendo si es paisaje o pintura de muros derruidos; caray, también hace calor aquí, paso mejor a la cocina, hubiera sido conveniente tomar agua al llegar; luego poder platicar un poco ahora, mi madre, pero mi vieja no está, qué desliz de mi memoria. Y recuerda, entonces, que ella se ha muerto hace mucho. Se sienta a la cabeza de la mesa, mira hacia la ventana, y piensa: ni un soplo de aire, a menos que lloviera mi madre mantenía la puerta abierta porque no le gustaba el calor, maldito calor y además dejé el cuadro allá abajo, derrengado en el suelo, eso no se hace, no ¡ja!, no, es demasiado esto, es raro por dios, nunca me ha pasado. Levanta la vista. Escucha pasos, se da vuelta en la silla, mira en dirección a la puerta, y piensa: no creo que sean pasos… sin embargo, y entonces oye que alguien toca quedito, y ¿ahora qué?, tendré que abrir, bueno, parece que tocan, sí pues, están tocando la puerta, tendré que ponerme de pie por lo tanto. Se levanta y va a abrir, sus ojos tropiezan con la figura del vecino parado en mitad del zaguán, y piensa: ahora qué, yo dejé el cuadro allá en el cobertizo, pero como había supuesto, no va, porqué… no entiendo, no debí comprarlo. El vecino tiene el cuadro entre sus manos, un poco recargado sobre el pecho. Con cierto disimulo, él mira a uno y otro, y piensa: ahora sí…, lo supuse pues, debería haber cavado un hoyo y allí enterrarlo, en el último instante me falló el ánimo. Un lienzo sin pies ni cabeza, confeccionado por un borracho o toxicómano, el diablo sabe qué. Ahora pone sus ojos en la cara del vecino y piensa: carajo, no tenía que haberse molestado trayéndolo hasta aquí, espero no esté ofendido, vecino, debí cargarlo… le interroga con los ojos y el otro, con cara de signo de admiración parece decirle: ¡este cuadro del demonio no vale para nada!, levanta los brazos y lo deja caer contra el suelo donde estalla el marco en múltiples pedazos. Bueno más no hace falta… Una astilla se va a hincar en la carne de su pie derecho, sangra, siente un gran dolor, y piensa: no sé, pero ¿quién diría que por el maldito cuadro el vecino iba a jugarme una mala pasada? Total, que heme aquí con este dolor, mira si no. En una suerte de final de pesadilla, ve cómo una noche negra empieza a engullir la figura del vecino, hasta que desaparece… Permanece un tiempo de pie, pero entonces olvida el incidente, sin concederle un pensamiento más. ¡La pesadilla había concluido!

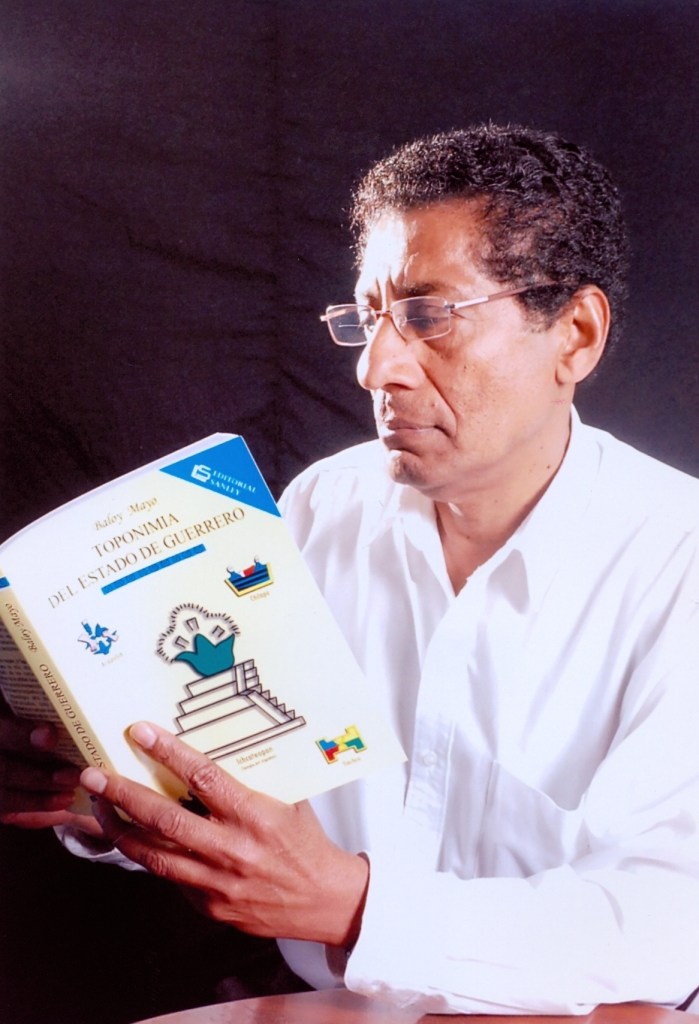

* Este cuento pertenece al libro «Insolación en el trópico». Baloy Mayo, el autor, es un ensayista reconocido por sus libros histórico-políticos, como el recién publicado por Siglo XXI editores: «Los movimientos sociales y la izquierda en México; también ha incursionado con éxito en la narrativa: como muestra las presentes líneas.