En la acelerada dinámica del presente científico, donde los descubrimientos se suceden a un ritmo frenético y la tecnología avanza a velocidad de vértigo, la formación de los futuros investigadores se centra, comprensiblemente, en lo último: las técnicas más modernas, los artículos más recientes, las teorías más vigentes. Sin embargo, en esta necesaria carrera hacia el futuro, corremos el riesgo de perder una herramienta fundamental: la brújula crítica que nos proporciona la historia de la ciencia.

La ciencia no es sólo un conjunto de conocimientos estáticos, sino una actividad humana dinámica, llena de prejuicios persistentes y cambios de paradigma radicales. Entender este proceso no es una mera anécdota cultural; es crucial para comprender la verdadera naturaleza de los conceptos que manejamos y para desarrollar un pensamiento crítico sobre nuestro propio presente.

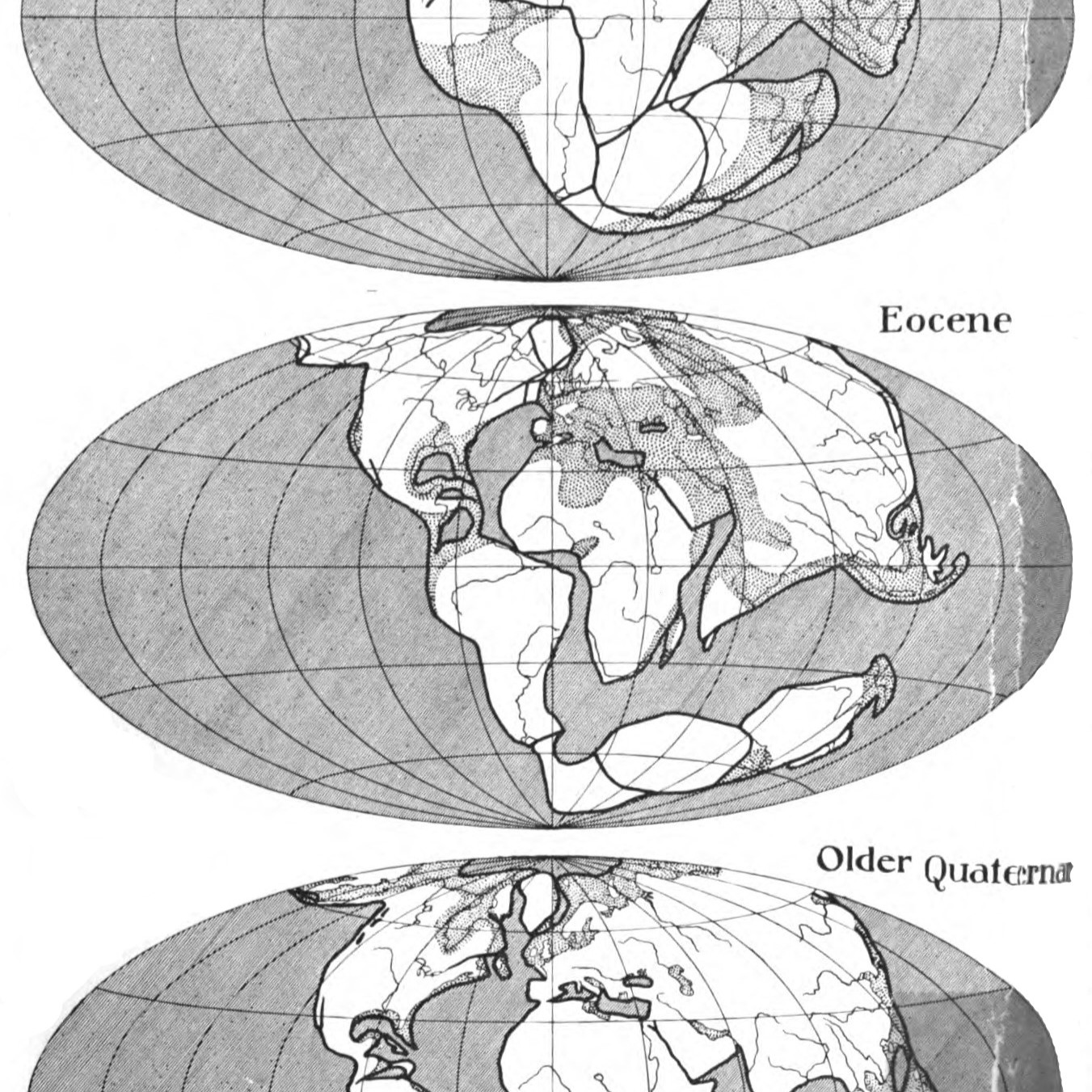

Un ejemplo de esto lo viví en mi curso de Dinámica Terrestre y Paleontología. Para los estudiantes de hoy, conceptos como la formación de montañas o el movimiento de los continentes son algo casi intuitivo, explicado por la sólida y aceptada teoría de la tectónica de placas. Pero ¿siempre fue así? Hice énfasis en la historia de Alfred Wegener y su teoría de la deriva continental, ridiculizada y rechazada durante medio siglo pese a las variadas evidencias que presentaba.

Para ilustrar este dramático cambio de mentalidad, les dejé la lectura de un ensayo de Stephen Jay Gould, «La validación de la deriva continental», que en su primer párrafo cita una frase profética de Karl Ernst von Baer: «toda teoría triunfante en ciencia atraviesa tres fases: en primer lugar es rechazada como falsa; seguidamente es rechazada como contraria a la religión; y finalmente es aceptada como dogma y todos los científicos afirman haber sido conscientes de su validez hace largo tiempo.»

El objetivo era claro: que los estudiantes dimensionen la revolución que supuso cambiar por completo la manera de entender la Tierra. Que vieran que lo que hoy es «normal», ayer fue «herejía». Pero, más allá de lo técnico, la historia nos permite adentrarnos en la dimensión humana y social de la ciencia. Nos muestra cómo los prejuicios, la inercia de la comunidad y el apego a las ideas establecidas pueden frenar el avance del conocimiento.

Al final, la historia de la ciencia es un espejo. Nos ayuda a entendernos y a cuestionarnos: ¿qué ideas nuestras de hoy, que defendemos con fervor casi dogmático, serán ridiculizadas por las generaciones futuras? ¿En qué estamos cometiendo los mismos errores de soberbia que hicimos en el pasado con Wegener?

Incorporar esta perspectiva histórica en la enseñanza no es restar importancia al último artículo publicado. Al contrario, es enriquecer la formación de los científicos del mañana, dotándolos no solo de herramientas técnicas, sino de la humildad, la curiosidad y el escepticismo necesario para no caer en los mismos ciclos de errores y, sobre todo, para recordar que la ciencia, antes que nada, la hacemos personas.