Por Rosa Blanca

Hay personas que te dejan una gran herida en el alma; te quema, te lastima, arde con la mínima brisa del aire. Pero es una herida que jamás podría maquillar, ni mucho menos arrepentirme de haberla tenido, porque el recuerdo del dulce veneno de un amor que jamás podría olvidar… ese que pudo ser el gran amor de mi vida, aún permanece. Como suele pasar en mi vida, cuando todo parece ir perfecto, la ilusión se rompe en miles de fragmentos, llevándome a caer en un abismo de soledad y realidad.

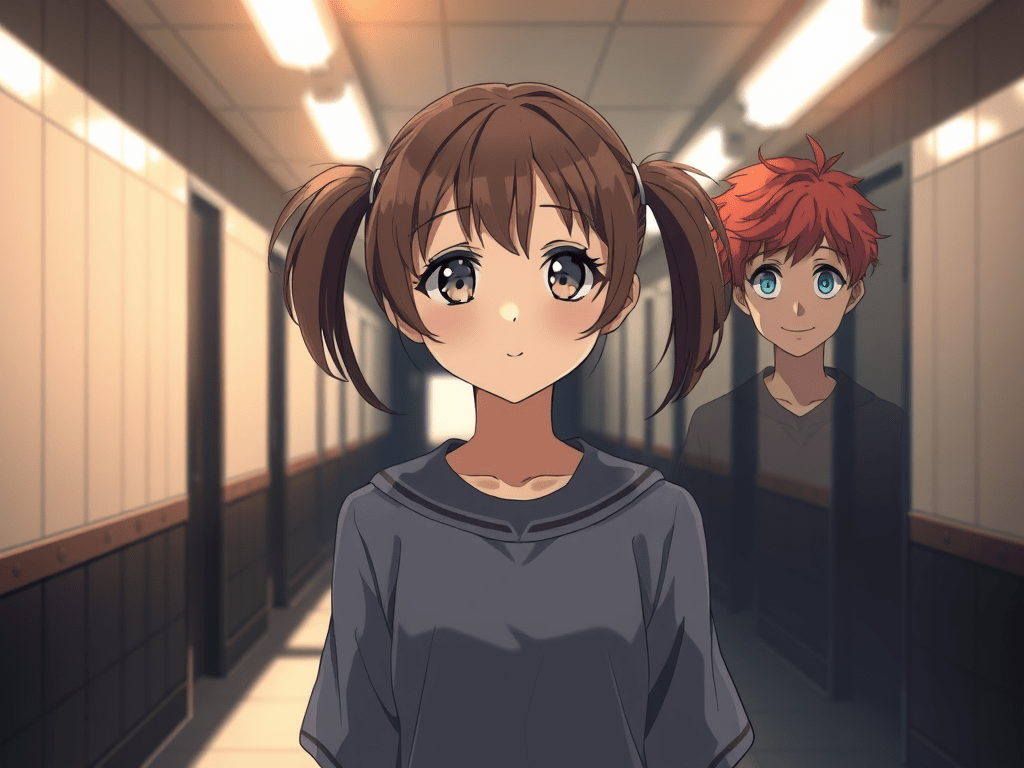

Todo comenzó en junio. Aquel día me encontraba en el salón de la secundaria, como cualquier chica de 16 años. Tenía una apariencia común: cabello castaño atado en dos colitas, estatura más baja que la media, ojos grises que solían brillar a la luz y un uniforme algo holgado, gris como el ambiente de la escuela, donde siempre se escuchaban insultos y burlas. Me sentía invisible, caminando por los pasillos con la cabeza baja, deseando que nadie me notara.

Pero entonces lo vi. Sus ojos azules me atraparon al instante; su sonrisa cálida parecía capaz de iluminar hasta el rincón más gris del salón. Su cabello rojizo estaba ligeramente revuelto, y su presencia… era imposible de ignorar. Era como si todo el ruido del mundo desapareciera por un instante y solo existiéramos los dos.

—¿Eres Luna, verdad? Tus compañeros te estaban buscando —dijo, bajando la mirada con suavidad.

Mi cuerpo se contrajo, pero no había amenaza en su voz, solo curiosidad amable.

—¿Quieres hablar de eso? Sabes, no estás sola… y soy excelente escuchando —volvió a preguntar.

Sonreí tímidamente.

—Por favor, ¿podemos hablar de otra cosa?

Él asintió y comenzó a contarme sobre su vida: que después de clases era miembro de una pequeña banda, que antes estaba en un colegio privado pero tuvo que mudarse con su abuela, que su color favorito era el verde y su comida favorita la pizza. Tenía la costumbre de mirar siempre a los ojos cuando hablaba, y parecía disfrutar cada conversación. Cada palabra suya me hacía sentir que mi mundo podía ser un poco más cálido.

Cuando la campana sonó, tomé con suavidad su manga de la sudadera azul que le quedaba perfecta. Él me miró confundido, y luego su expresión se suavizó.

—¿Mañana podemos otra vez? —susurré, esperanzada.

Él sonrió, prometiéndomelo con esa mirada que parecía decir que no había nada que temer. Mi corazón latió con fuerza mientras me despedía y caminaba hacia mis clases, pensando en él a cada momento.

Al día siguiente lo volví a encontrar. Nos saludamos con alegría y comenzamos a hablar de lo que nos viniera a la mente: sueños, teorías sobre cómo podría terminar el mundo, videojuegos… cualquier cosa parecía buena mientras lo escuchara. Me hacía reír de maneras que no recordaba haber reído antes, y cada palabra que decía parecía invitarme a conocerlo más.

Poco a poco, hablar con él se volvió una rutina que esperaba con ilusión. Me dio su número de teléfono y cada mensaje suyo me llenaba de emoción: preguntaba si había comido bien, si estaba durmiendo a mis horas, cómo me sentía. Cada “buenas noches” suyo parecía envolverse en un calor silencioso, un afecto tierno que me llenaba de alegría y tranquilidad.

Un día, durante el receso, mientras caminaba por el patio, algunos compañeros comenzaron a empujarme y lanzarme papeles.

—¡No queremos un sabelotodo! —gritaron— ni un bicho raro interrumpiendo la clase.

Mi corazón se aceleró y las lágrimas comenzaron a nublar mi vista. Me sentí pequeña y vulnerable… hasta que lo vi aparecer.

Caminaba con paso firme, sin perder la calma. Sus ojos azules se fijaron en mis compañeros con una intensidad que hizo que todos enmudecieran.

—¡Basta! —dijo, firme y claro—. ¿Cómo pueden lastimar a alguien tan amable? Nadie tiene derecho a hacerle daño.

Se acercó y colocó su mano suavemente sobre mi hombro, asegurándose de que estuviera bien. Su contacto era cálido, reconfortante.

—No estás sola —susurró—. Mientras yo esté aquí, eso no volverá a pasar.

Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio. Cada paso que daba a mi lado me hacía sentir más segura, más vista, más especial. Antes de separarnos, me abrazó fuerte, sin apuro, como si quisiera que ese momento durara un poco más.

—Confía en mí —susurró cerca de mi oído—. Nada malo te pasará mientras yo esté aquí.

Sentí algo que nunca había sentido antes: la certeza de que no era solo protección lo que me ofrecía, sino un afecto silencioso y profundo que me hacía sentir ligera, valiosa, querida.

Quería ser la chica para él, que él también sintiera conmigo la misma calidez que yo sentía con él. Pero el día que decidí confesarle mi amor, mi corazón latía con fuerza mientras sostenía su mirada:

—Yo… me gustas —dije, con la voz temblorosa—. Me encantas desde que te conocí y quiero estar contigo.

Sus ojos se suavizaron, pero no de la manera que esperaba. Hubo un silencio largo, lleno de respeto que dolía más que cualquier insulto. Finalmente, habló:

—No… perdóname, pero nunca podría estar contigo. No es que seas mala; al contrario, eres la chica más amable que he conocido. Pero necesito otro tipo de chica, alguien que pueda quedar bien con mi familia, alguien impresionante. Me gustas, y mucho, pero no soy de los que salen con cualquier chica.

Mi mundo pareció detenerse. No fui suficiente… aunque él me sonriera con amabilidad. No vi cómo se alejó; mis piernas se sintieron pesadas y mi cabeza giraba intentando comprender lo que había pasado.

Sentí un vacío profundo, una mezcla de dolor y desilusión. Sin embargo, incluso en ese dolor, sentí gratitud: aunque unilateral, haber experimentado su bondad, su ternura y su cuidado me enseñó lo que era ser amada de manera genuina. Su presencia, su forma de protegerme y hacerme sentir especial… todo eso quedó grabado en mi corazón.

Y así, con el alma un poco rota pero el recuerdo intacto, comprendí que a veces el amor no se trata de tener, sino de aprender a valorar lo hermoso que fue mientras duró, aunque solo haya sido mío por un instante.