Por Alejandro Zapata Espinosa

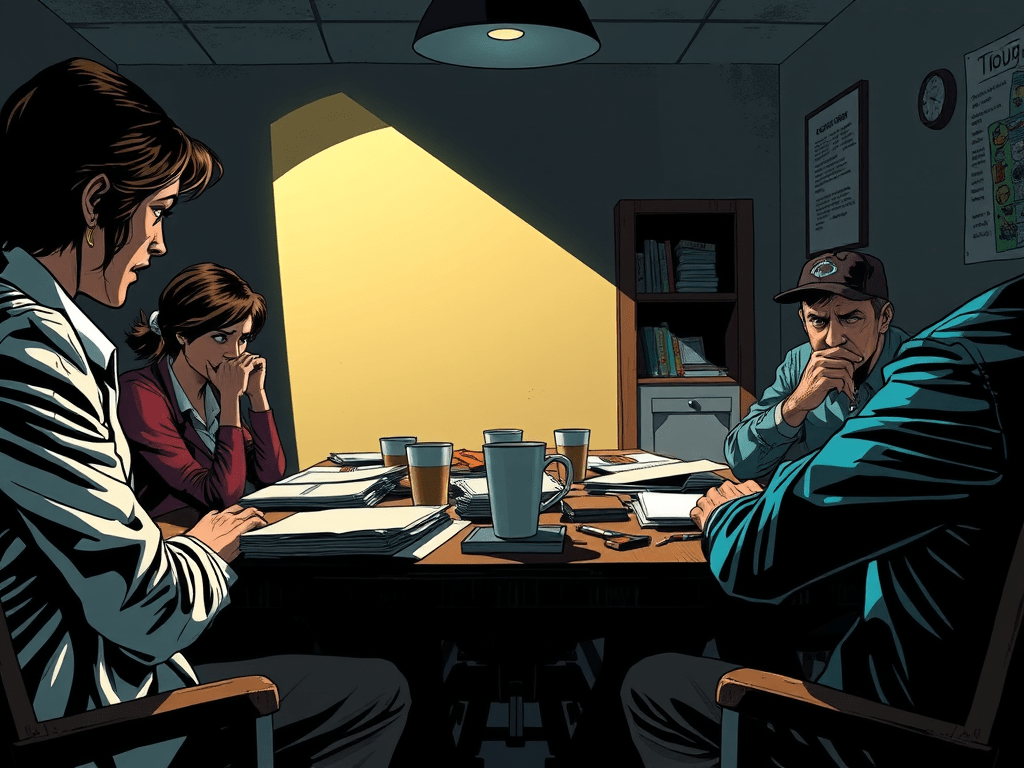

Llegó el que faltaba. Nos encerramos en el cuarto, juntamos las carpetas y servimos los pocillos. El encargado anda alrededor de la mesa, toca los espaldares. Veo a la principal morderse la uña y hacer círculos en un cuaderno ajeno. «¿Hablamos o cada uno pa’ su casa?», decidió. «Pues hablen: los escucho», respondió uno sin mirarnos. Se supone que debíamos cuadrar lo que haríamos con el cuerpo. Y cómo tener ese cuerpo y a quiénes elegiríamos para la misión. Pero nadie escuchaba, aunque planteáramos soluciones al asunto; ni yo, el de más interés.

Las sombras, regadas por la luz, era lo único que se movía; y los círculos llenaban las hojas del cuaderno; y los pasos en la sala, y la gente rascándose la cabeza. «Digamos que lo tenemos. Luego lo tiramos, perdemos contacto uno con otro y nunca se habla…». El problema, es verdad, no residía en separarnos para siempre; tan solo nos conocíamos de pocas noches y muy cortas; el problema es cómo deshacernos del cuerpo que no hemos conseguido. ¿Y de quién es el cuerpo? No se trata de saber de quién es o no es; se trata de que sea un continente humano, que esté sobre una mesa y se deje lanzar. «Hoy se nos fue en silencio. Me retiro», dijo uno que se levantaba. «Somos más de diez y debemos pensar alguna cosa, señores», resolvió la mujer. «Por supuesto, una, diez o cuarenta cosas, pero nadie se manifiesta y hace hambre». «Ninguno tiene hambre, por ahora. Guárdensela para después, que es un estorbo.

Debemos elegir un carro, un conductor y un vigía, una casa; dos personas y músculos, para resumirlo. ¿Qué dice Laura?». «Vayámonos. Aplacemos la tarea». «No la escuchemos: no existe». Bien, vamos eliminando de a uno: «Tenemos a Laura en la mesa; no importa cómo la conseguimos; en la mesa, aquietada, y la montamos al carro, la tiramos por el puerto y pensamos en Laura. Ella será quien nos congregue».

«Por lo menos te imaginas ya la distancia; yo no pienso sino en esta mesa». «Deberíamos fijarnos con atención, así llegaríamos a algún lado y no juntos». Después de lo que hiciéramos, dejaríamos de vernos en este cuarto o en cualquier otro y de chocar silencios con gruñidos. La nostalgia no se comunica; ¿la tendrá alguno? ¿Los círculos se deben a ello? Vernos las caras, o el foco que dirigimos a quien hable, por última vez; ¿esto es ya extrañarnos? En los anaqueles hay una carta: si no la cogen tendré para leer mientras se desvanecen.

Subimos las escalas tirándonos y cogiendo impulso del muro de enfrente. Le abro la puerta a Lauren, miro hacia afuera, una corbata bigotuda aparece de la esquina, cierro la puerta y le digo que nos siguieron. Pateo cuanto me estorba y le pregunto qué hacer; o no le pregunto nada; nos vemos separados por los muebles, el cuerpo tendido en la mesa. «¡Nos vieron!», le repito. «¿Y a mí qué me importa?», responde cambiándose la falda por un bluyín.

Miro por una de las ventanas la calle, los edificios cerrados y una grúa sobre los edificios, como otro más, señalando al este. La alfombra, aquí las tonalidades del naranja se multiplican, ahoga nuestros pasos: ponemos la mesa en el medio y el cuerpo que se nos cayó lo reubicamos, ella de la nuca y yo de las piernas, sobre una bolsa negra, un conjunto de recortes.

Como si fuera un animal de disección, lo contemplamos a la luz de la lámpara, le dimos un recorrido al cuarto, miramos la puerta y con cinta transparente cerramos la envoltura. «¡Mónteselo!», ordenó Lauren, y con su ayuda lo cargué al hombro; independiente de cuál era, lo tuve así mientras se fijaba que los carros no fueran los mismos ni que hubiera soplones mirando la casa. Al salir logramos ver al bigote descendiendo, el primero en recibirnos. Choqué las puntas de la carga, entramos al parqueadero y Laura se agachó antes de nuestro carro y abrió la maleta.

A medida que avanzo hacia el puerto, corro más a prisa: sé que se han chocado, que tiraron la carga al mar y que no estuve ahí para recibirles la migaja que dejasen. Los leones y los jardines públicos, y el oleaje arremetiendo, y al frente el camino que se alarga, un blanco tiznado, el objetivo que se me anticipa: desaparecidos en la marea, dos ahogados que cumplen. Saco de mi bolsillo una carta, la arrojo, y en el sitio donde ven unos paseantes me detengo, trato de acordarme de su posición en las sillas, y sin quererlo estoy rezando por uno, pregúntame cuál, de los que entregaron su cabello a la misericordia del oleaje. Y repito la corrida, el final de lo blanco; veo el carro hundirse, los vivos patear en cámara lenta los cristales, el muerto aumentando de dimensión y la puerta, el hombre que supo quiénes eran los transportadores, en cuál casa lo tenían.

Si tan solo callara, o que al menos no se hubieran lanzado, sacrificarse por los muchos, borrar nuestras huellas, perder todo vínculo de quienes hace poco decidían a quién enviar y cómo hacerse con el cuerpo. Lo tuvimos, estuvo ahí, sobre la mesa, a la luz oscura, irrespirable, y en un hombro, y ella agachada, asegurándose de los pies bajo los carros en líneas interminables, hileras repetidas; el cuerpo en la maleta, la maleta cerrada, las personas conduciendo, el cuerpo saltando y hundiéndose inocente; y la voz de los asustadizos, el rezo del que debe huir, a paso lento, no vaya a delatarse, a levantar sospechas que desperdicien las dos vidas gastadas, como si entonara el grisáceo de la tarde, un dominguero como cualquier otro, en cuanto oiga las sirenas o lo llame a escondidas uno de los reunidos.